Als Dandy ist er in die Geschichte eingegangen, seine Wandlung zum „Sprachrohr der Welt des Schmerzes“ geriet in Vergessenheit: Oscar Wilde. Bild: Wikimedia Commons (Ausschnitt)

Die Kolumne „Klassisch subversiv“ würdigt Bücher aus der Vergangenheit, die noch immer klüger, kritischer und gewitzter sind als unsere verlogene Gegenwart. Im letzten Artikel der Reihe ging es um Raymond Carvers Stories.

Trost ist, auf den ersten Blick, ein konservatives Gefühl. Trost bedeutet vor allem eine Aussöhnung mit dem Bestehenden, trieft von Trauer, Schicksal, Ausweglosigkeit – kurz: Komplizenschaft mit der eigenen Kapitulation. Aber Trost kündet auch von der heilsamen Wirkung menschlicher Gemeinschaft, sei er in einem Gespräch zu finden oder in einem Buch. Darin liegt seine subversive Kraft.

Ich werde nie erfahren, wie es ist, für seine sexuelle Orientierung öffentlich gepeinigt und gerichtlich belangt zu werden, habe noch nie die Einsamkeit einer kalten Gefängniszelle erlebt, von deren Wänden mein Schluchzen gleichgültig widerhallt. Ich kann mich nicht recht einfühlen in einen Menschen, der all das über sich ergehen lassen musste, und doch finde ich in den Worten Oscar Wildes, den genau dieses Schicksal ereilte, Trost. Aus dem über 100-seitigen Brief, den er zwischen 1896 und 1897 aus dem Knast von Reading in Berkshire an seinen jungen Liebhaber Lord Alfred Douglas schrieb, spricht weniger die Empörung des unrechtmäßig Verurteilten als das menschliche Leid an sich: die Verzerrungen und Verdammungen verflossener Liebe, die Vorwürfe gegen den Partner und sich selbst, die Auslieferung an höhere Mächte, die außerhalb der Reichweite seiner Feder sind, – ja sogar die überaus klischeehafte Zuwendung zu Jesus Christus als Leidensgenossen. Seine Strafe akzeptiert und begrüßt der Dichter, weil sie ihm wertvolle Lehren beschert hat: Trost ist ein konservatives Gefühl.

Der öffentliche Skandal um Wildes Beziehung zum 16 Jahre jüngeren Alfred Douglas – genannt „Bosie“ – geht der verhängnisvollen Haftzeit voraus, aus der der Brief stammt. Mitte der 1890er Jahre ist der irische Schriftsteller auf der Höhe seines Ruhmes angelangt: Seine Stücke werden von der viktorianischen Upper Class für ihr komödiantisches Genie gefeiert. An Ideal Husband und The Importance of Being Earnest, Letzteres nur Monate vor Beginn des ersten Prozesses gegen ihn uraufgeführt, gelten bis heute als Meisterwerke der Satire und des englischsprachigen Dramas überhaupt. Dass der darin verausgabte Witz und Sinn für Skandal Leser*innen über das 20. Jahrhundert hinweg beflügelte, ist ein Grund dafür, dass wir Wilde auch als Verfasser geistreicher Aphorismen kennen: Die meisten davon stammen aus seinen Dramen, einige auch aus Wildes einzigem Roman, dessen infamer Protagonist Dorian Gray sich als Emblem dunkler Versuchung ins Gedächtnis der Weltliteratur einbrannte.

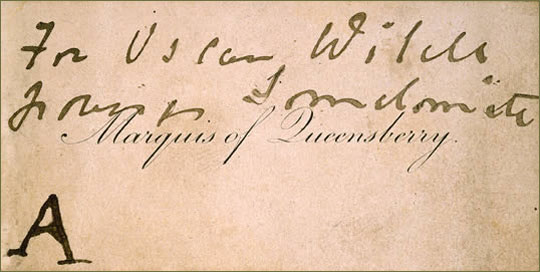

Als literarische Sensation und exzentrische Persönlichkeit von der Öffentlichkeit begrüßt, wird Wilde derweil vom Vater seines Liebhabers, dem Marquess of Queensberry, zunehmend bedrängt. Dieser möchte seinem Sohn den Umgang mit Wilde verbieten und lechzt förmlich danach, den Dramatiker in Verruf zu bringen. In einem Club, den Wilde frequentiert, hinterlässt er seine Visitenkarte, auf der er ihn als Sodomiten beschimpft. Wilde fühlt sich provoziert, und da die Karte öffentlich einsehbar war, verklagt er den Marquess wegen Verleumdung. Im Gericht aber wendet sich das Blatt. Die Verteidigung ist gut vorbereitet: Sie bringt Beweise für Wildes homosexuelle „Umtriebe“ vor, die die Klage scheitern lassen.

Ein faktisches Todesurteil

Kurz darauf ist Wilde, der verheiratet ist und zwei Söhne hat, in einem zweiten Prozess nunmehr der Angeklagte – und wird im Mai 1895 aufgrund von sieben Fällen „grober Unzucht“ zur höchsten für dieses Vergehen zulässigen Strafe verurteilt: zwei Jahre Zuchthaus. Das bedeutet harte, knochenbrechende Arbeit, die für einen Mann von Wildes sozialer Herkunft als implizite Todesstrafe gilt. (Die vollumfängliche Abschaffung des Paragrafen, unter dem er verurteilt wurde, erfolgte erst im Jahr 2003 mit der rechtlichen Gleichstellung von homosexuellem und heterosexuellem Geschlechtsverkehr auch ohne Unterschied beim Mindestalter.)

Wildes gesellschaftliches Ansehen ist ruiniert, seit sein Privatleben bis ins Detail dem Hohn der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. Nun blickt er der absoluten Entbehrung entgegen, mit der das britische Knastsystem die Verurteilten zu Exempeln macht. Die Ohrentzündung, die ihn drei Jahre nach seiner Entlassung im Jahr 1900 ums Leben bringen wird, führt er auf die gesundheitlichen Schäden zurück, die er während seiner Haft erlitten hat.

Spätestens während des Prozesses gegen Wilde zeigt sich, dass die Gesellschaft, in der er brillierte, nie für ihn eingerichtet war – für jemanden mit seinen romantischen und sexuellen Neigungen nicht, und genauso wenig für jemanden mit seinem Feinsinn und Genie. In einem der Briefe, die Wilde als Beweis für seine Vergehen gegen die sittliche Ordnung der britischen Krone vorgehalten werden, zitierte er ein Gedicht Alfred Douglas‘ mit den Worten „the love that dare not speak its name“. Gemeint sei damit, so Wilde vor Gericht, die edle Liebe, die schon Shakespeare zu seinen Sonetten inspirierte und Platon seiner Philosophie zugrundelegte: eine Zuneigung, die ein älterer Mann für einen jüngeren empfinde, wenn der ältere Intellekt habe und der jüngere „alle Freude, Hoffnung und allen Glanz des Lebens noch vor sich“. Daran sei nichts Unnatürliches.

Wilde rettet sich hier – sieht man von Shakespeare und dessen sexuellen Anspielungen einmal ab – ins Reich der platonischen Liebe. Ihm liegt es fern, Homosexualität als solche zu verteidigen, was die heutige Leserin seiner Biografie vielleicht enttäuschen wird. Doch selbst die reservierten Worte, die er wählt, provozieren. Der Richter ist von der Beweislage schockiert. Er wird beim Urteilsspruch in bestialischer Übertreibung behaupten, es handele sich um den schlimmsten Fall, den er je bearbeitet habe, und wird Bedauern darüber äußern, dass es ihm nicht möglich war, eine höhere Strafe zu verhängen.

Eine Abrechnung

Trotz öffentlicher Demütigung, trotz des Folterregimes der britischen Gefängnisse, trotz Bankrott und Verlust des Sorgerechts für seine beiden Kinder wird Oscar Wilde widerstehen. Er wird dem Zuchthaus zwei Meisterwerke abringen: einen Brief an Bosie und ein Gedicht, The Ballad of Reading Gaol, das er kurz nach seiner Entlassung zu schreiben beginnt. Der Brief sollte erst 1905 posthum veröffentlicht werden. Er erhält da den Titel De Profundis – „aus der Tiefe“: eine Anspielung auf Psalm 130.

Der Titel ist gut gewählt, denn der Einfluss von Wildes Bibellektüre hallt durch zahlreiche Passagen des Werks. Der Brief ist aber genauso von Bitterkeit gegenüber Alfred Douglas gekennzeichnet, den er als vollkommen unfähig darstellt, dem schillernden Intellekt des Dandys gerecht zu werden und sich seiner eigenen Unreife zu stellen. Die markante Eitelkeit hat sich Wilde bewahrt, aber in seine Prosa hat sich eine Schwere eingeschlichen, die seine Erinnerungen geradezu entstellt. Zu absolut ist die Abrechnung, die er vornimmt, zu selbstbetrügerisch seine Abkehr von Bosie. Die Härte des Knastalltags zieht sich wie eine träge Blutspur durch das Dokument, sie färbt jedes Wort, das er über seinen Partner und dessen Familie loswird.

Eine weitere Schwierigkeit des Texts ergibt sich aus der Leserschaft heraus. Wilde ist sich bewusst, dass jede Zeile, die er auf dem spärlichen Bett in seiner Zelle verfasst, unter Beobachtung des neuen Gefängnisleiters Major James O. Nelson steht. Wilde beweihräuchert Nelson später in einem Leserbrief an eine liberale Zeitung für dessen Versuche, die Haft zu humanisieren, soweit dies in den Schranken eines „grausamen Systems“ möglich sei. Er hält ihn für einen ehrenvollen Mann, gar eine Christ-gleiche Figur.

Wo im Text aber hört die Aufrichtigkeit des Autors auf und wo beginnt der vorgeschobene Nachweis seiner Reue? Sind überhaupt taktische Überlegungen am Werk, als Wilde den Brief an Bosie verfasst, oder hat er ein so festes Vertrauen, dass Nelson ihm die Fortsetzung des Manuskripts nicht untersagen wird, dass er wirklich nur sein Herz ausschüttet? Wilde der Sprachkünstler, der Liebende, der Sühnende und der Verstoßene sind unwiderruflich miteinander verwachsen: Sie führen ein und dieselbe Feder, weben Unverlässlichkeiten und Widersprüche in den Text hinein.

Was es braucht, ist Fantasie

So erwartbar der religiöse Pathos in einer Gefängnisschrift auch ist, gibt Wilde selbst seiner Rezeption der Bibel eine originelle Wendung, die von seiner Lebensverpflichtung zu Kunst und ästhetischem Empfinden ausgeht. Die Evangelien nennt er „die vier Prosagedichte über Christus“, der Messias selbst ist für ihn das vollkommene Bild des Lebenskünstlers. Er sieht in ihm ein kreatives Genie.

Denn für Wilde gibt es nur eine einzige Todsünde: Oberflächlichkeit, begründet in einem Mangel an Vorstellungskraft. Ein solcher Mangel ist für ihn immer selbstverschuldet, denn Fantasie verlangt danach, kultiviert zu werden. Nur so könne Liebe in einem Menschen gedeihen, doch in Bosie sei der Hass, genährt durch die komplizierte Beziehung zu dessen Vater, immer stärker gewesen. Er habe den jungen Mann von innen heraus zerfressen, habe Wilde mit in die Misere seiner Leidenschaften gezogen und ihn in den Untergang getrieben. Jeden Tag im Gefängnis wartete der Gefallene auf einen Brief Bosies, doch keiner kam.

Eine Wiedergeburt

„Sins of the flesh are nothing,“ schreibt Wilde aus seiner Zelle über den Gerichtsprozess, in dem auch sein Kontakt zu männlichen Prostituierten zutage kam. Fleischliche Sünden – das seien allenfalls Krankheiten, die ein Arzt heilen müsse, wenn sie denn überhaupt geheilt werden sollten. Sünden der Seele allein seien schändlich. Von Wildes Philosophie des Ästhetizismus bleibt sein Lob des Amoralischen bestehen. Er beschreibt sich selbst als einen, der nicht für Gesetze geschaffen sei, sondern für Ausnahmen – ein klassisches Wilde’sches Bonmot. Und doch lukt aus seinem Selbstzeugnis eine tiefe moralische Verpflichtung hervor, die dem Mitgefühl und dem edlen, nicht länger lustbetonten Leben gilt. Im ersten Gefängnis, in dem er einsaß, beschloss er, am Tag seiner Entlassung Suizid zu begehen; nun packt ihn freudige Erwartung, der im Licht seines Elends erneuerten Welt in Freiheit zu begegnen.

„Where there is Sorrow there is holy ground,” heißt es an einer Stelle. Wilde möchte fortan nur noch mit Künstler*innen verkehren sowie mit Menschen, die Kummer und Qualen erlitten haben: mit denjenigen also, die wüssten, was Schönheit sei, und denen, die wüssten, was Leid sei. Eines Tages wolle er sagen können, die zwei großen Wendepunkte seines Lebens seien der Tag gewesen, an dem ihn sein Vater für das Studium nach Oxford schickte, und der, an dem ihn die Gesellschaft ins Gefängnis verbannte.

Er sieht in seiner Wandlung mehr Kontinuität als Bruch, eine Erweiterung seines Sichtfeldes um die dunkelsten Ecken der conditio humana. De Profundis ist demnach nicht die Chronik einer spirituellen Kehrtwende, sondern das letzte Zeugnis eines Bildungsweges, der Wilde erst durch die Universität, dann durch das glanzvolle Leben des Künstlers und zuletzt durch die Schule des körperlichen und geistigen Schmerzes führte. „Geistliche und Menschen, die Worte ohne Weisheit gebrauchen“ gingen mit Leid um als handele es sich dabei um ein Geheimnis, schreibt er. In Wahrheit aber sei es eine Offenbarung. Auf Grundlage dieser Einsicht begegnet er auch der Heiligen Schrift: mit gewohnter Verteufelung von Konvention und Orthodoxie.

Sein Glaube ist nämlich ein rein areligiöser, der nicht nur die Mystifizierung des Leids und Verurteilung der Sündigen durch die Kirche ablehnt, sondern auch den Verweis auf das Jenseits als einzige Zuflucht. Seine Götter ruhten in Tempeln, die mit Händen gebaut wurden, schreibt er; die einzige Gemeinde, in der er Platz hätte, wäre „eine Bruderschaft der Vaterlosen“. Jesus ist für Wilde ein Modell, ein Heiliger im irdischsten Sinn, weil er uns das gute Leben im Hier und Jetzt lehren kann, nämlich das des Künstlers:

He realised in the entire sphere of human relations that imaginative sympathy which in the sphere of Art is the sole secret of creation. He understood the leprosy of the leper [die Lepra des Leprakranken, d. Red.], the darkness of the blind, the fierce misery of those who live for pleasure, the strange poverty of the rich.

Weil sein Mitgefühl die menschliche Fantasie zur Vollendung bringt, ist Christus’ Platz bei den Dichter*innen, meint Wilde – und bei den Liebenden. „Aus einem interessanten Dieb einen langweiligen ehrlichen Mann zu machen“ sei kein Anliegen des Religionsgründers gewesen. Was dieser unter Moral verstand, sei nichts als Mitleid, genau wie Moral zu sein habe; was er unter Gerechtigkeit verstand nichts als poetische Gerechtigkeit. Ob das so stimmt, überlassen wir den Theolog*innen zu bestreiten. Verlockend sind die Ideen allemal.

Wilde feiert Jesus in seinem Brief als Schutzheiligen aller Individualist*innen, wie er es schon in seiner (ebenfalls lesenswerten) anarchistischen Schrift „The Soul of Man under Socialism“ getan hatte. Wenn Jesus seiner Gefolgschaft lehrte, ihre Feinde zu lieben, so sei es ihm nicht um die Schonung des Feindes gegangen, sondern um die Seelen derer, die sich durch eine solche Liebe retten können. Ein einfacher Altruist sieht den Unterschied zwischen dem eigenen Leben und dem seiner Nächsten, Jesus habe diesen Unterschied in seiner Lehre überwunden. Seine Philosophie nehme alle menschliche Erfahrung in sich auf, auch die als hässlich geltende des Leides, und verhelfe ihr zu Ausdruck und Anerkennung. Sünde und Qualen waren ihm heilig – darin erkennt der Ästhet Wilde den Trieb eines wahren Künstlers.

“How narrow, and mean, and inadequate to its burdens is this century of ours!”

So klagt Wilde über seine Verbannung aus der Gesellschaft, die ihn nach seiner Entlassung aus dem Knast zwingen wird, unter anderem Namen zu leben. Sein Protest gegen die Inhaftierung und gesellschaftliche Ächtung ist erstaunlich unpolitisch; er legt augenscheinlich auch keine Hoffnung mehr in ein Gnadegesuch. Der Protest erwächst schlicht – und das ist sein politischer Kniff – aus den Aufgaben, die die Kunst denen, die sie schätzen, auferlegt. Den Philistern und Sentimentalistinnen sagt Wilde den Kampf an. Ersteren, weil sie den trägen „mechanischen Kräften der Gesellschaft“ dienten, die den Unangepassten beinahe zwischen ihren Rädern zermahlen hätten; Letzteren, weil sie den Preis der Gefühle, in die sie sich hineinstürzen, nicht zu zahlen bereit seien.

Der Schriftsteller ist also ein unerschrockener Individualist geblieben, und hierin zumindest zeigt sich eine klare Kontinuität zwischen dem Dandy und dem Verdammten. Das Exzentrische an ihm liegt jenseits seiner Marginalisierung, so nahe sich die beiden Begriffe von der wörtlichen Bedeutung her auch sind. Der Außenseiterstatus ist von innen her geltend zu machen, ganz gleich, ob er von außen durch Repression oder Ausgrenzung forciert wird. Wilde erklärt, er wolle nicht mit Menschen verkehren, die ihre Meinungen und Empfindungen nur von anderen geliehen haben. Dass dieser Schlag Mensch die Gesellschaft regiert, war sein Verhängnis.

Seinem Geliebten Alfred Douglas hält er die Oberflächlichkeit vor, die er so sehr verachtet. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwerer als die gegen sich selbst, auch wenn Wilde das Gegenteil beteuert. In den letzten Zeilen des Briefes regt sich dennoch Hoffnung; er hat seinen Gefährten nicht vollkommen aufgegeben. Dort heißt es:

Remember also that I have yet to know you. Perhaps we have yet to know each other.

Wie umgehen mit dem Ernst des Lebens?

Ich muss zugeben, dass ein Teil von mir Wildes innere Entwicklung bedauert. Wie kann das Verfassen einer so schwerblütigen Schrift wie De Profundis auch als Akt der Selbstbehauptung durchgehen, wo sie doch eine klare Absage an den Genuss des Lebens darstellt, der Wilde einst zu einem strahlenden Propheten gut beratener Gleichgültigkeit ob der Urteile anderer machte? Wo ist diese ursprüngliche Geste hin, die heitere, die uns riet, die Trivialitäten des Lebens ernstzunehmen und einen trivialen Umgang mit allen ernsten Dingen zu pflegen?

So gesehen zeugt Wildes Gefängnisbrief vielleicht wirklich von einer Komplizenschaft mit der eigenen Kapitulation, die wir beim Lesen übernehmen. Aber sehen wir vom Verlauf seiner Biografie einmal ab. Seine Komödien sind uns doch genauso erhalten geblieben. Atmen sie nicht noch unvermindert den Geist des „alten“ Oscar Wilde? Wir können dem Dichter nur Achtung dafür entgegenbringen, dass er uns Quelle von beiderlei Versöhnung mit dem Ernst des Lebens ist: Wilde beherrschte den Trost des zielgenauen Witzes, der uns die Last auf den Schultern leichter macht und für Minuten vergessen lässt, genauso gut wie den der Selbstauslieferung an das Leid, das uns allen widerfährt.